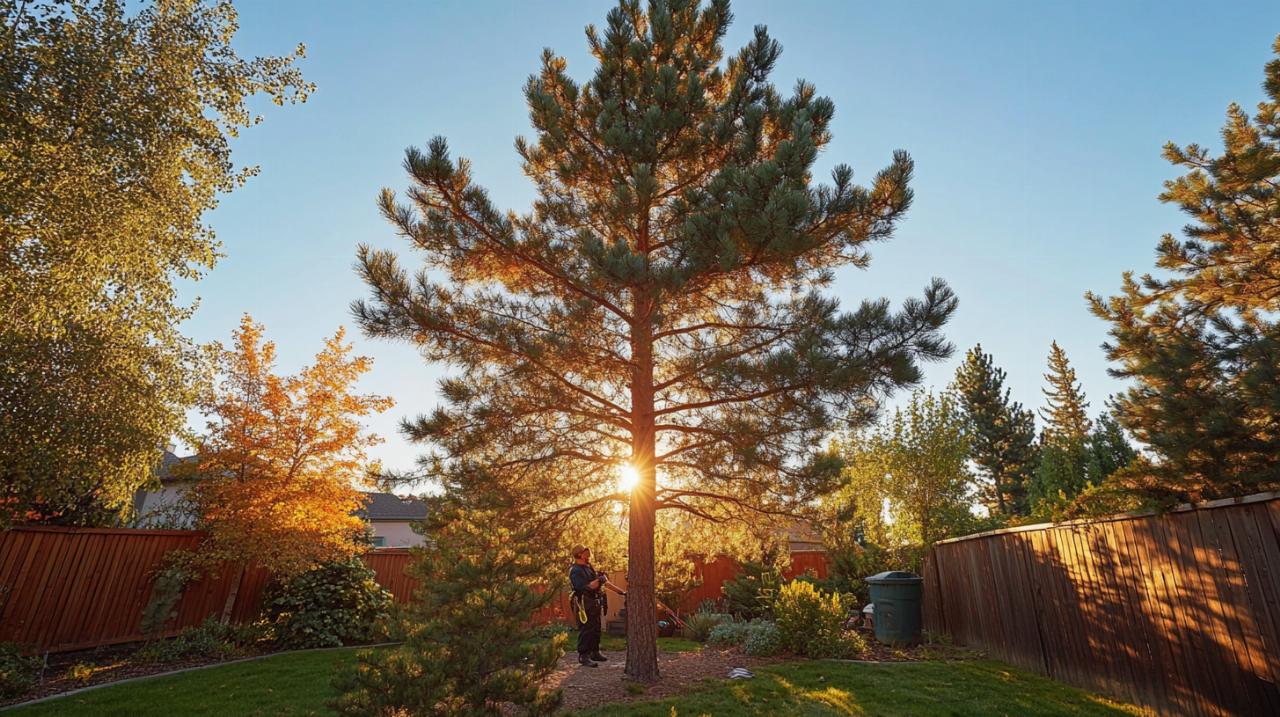

L'élagage des pins en zone urbaine ne s'improvise pas. Cette opération, aussi délicate qu'indispensable, repose sur une connaissance fine du cycle de vie de ces arbres majestueux et sur le respect scrupuleux d'une réglementation qui protège à la fois la végétation, la faune et le voisinage. Savoir quand intervenir, c'est garantir la santé de l'arbre, la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l'équilibre naturel qui entoure nos habitations.

Les périodes recommandées pour l'élagage des pins urbains

Fin d'hiver et début de printemps : la fenêtre optimale

La fin de l'hiver et le début du printemps constituent une période particulièrement propice pour intervenir sur les pins. Entre février et mars, l'arbre se trouve en phase de dormance, juste avant que la nouvelle croissance ne reprenne. Cette période permet de limiter considérablement le stress physiologique de l'arbre, car la circulation de la sève reste ralentie. Les coupes effectuées à ce moment favorisent une cicatrisation rapide et réduisent les risques d'infections ou d'attaques parasitaires. En intervenant avant la montée de sève qui survient généralement en avril et mai, on évite les écoulements excessifs qui peuvent fragiliser la structure de l'arbre et compromettre sa vigueur. Cette fenêtre de taille permet également de préparer l'arbre à un développement harmonieux pendant la belle saison, en supprimant les branches mortes, malades ou celles qui présentent un risque pour les infrastructures avoisinantes.

L'été pour les interventions légères et sanitaires

Si l'hiver demeure la saison de prédilection pour les élagages structurels, l'été peut se prêter à des interventions plus légères et ciblées. Pendant cette période, il est possible d'éliminer les branches mortes ou affectées par une maladie, ce qui améliore l'exposition au soleil et la circulation de l'air au sein de la ramure. Toutefois, cette saison exige une vigilance accrue : le pin, soumis à des conditions de chaleur et à un stress hydrique potentiel, doit être surveillé de près après l'intervention. Une taille excessive en été risque de compromettre la capacité de l'arbre à se défendre contre les maladies et les ravageurs, raison pour laquelle on privilégie des opérations limitées ne dépassant pas vingt pour cent de la ramure. Il convient également de désinfecter les outils de coupe afin de ne pas propager d'agents pathogènes d'un arbre à l'autre.

Comprendre le cycle végétatif du pin pour mieux intervenir

La dormance hivernale et ses avantages pour la taille

Durant la dormance hivernale, le pin ralentit considérablement son activité métabolique, ce qui en fait le candidat idéal pour une taille maîtrisée. Cette phase de repos végétatif, qui s'étend de l'automne à la fin de l'hiver, permet à l'arbre de concentrer ses ressources énergétiques dans ses réserves souterraines, plutôt que dans la production de nouvelles pousses. En intervenant pendant cette période, on limite les pertes de sève et on réduit le risque de développement de pathogènes. La cicatrisation des plaies de taille s'opère dans des conditions optimales, car l'arbre dispose de tout le temps nécessaire pour reconstituer ses défenses naturelles avant la reprise de la croissance printanière. Cette stratégie d'intervention respecte le rythme biologique de l'arbre et maximise ses chances de rester vigoureux et résistant aux agressions extérieures.

Les risques liés aux périodes de gel et de forte chaleur

Bien que l'hiver offre une fenêtre favorable, il convient de rester attentif aux périodes de gel intense. Lorsque le bois est gelé, il devient particulièrement fragile et susceptible de se fendre lors de la coupe, ce qui peut engendrer des blessures irréversibles sur l'arbre. De même, intervenir en pleine canicule expose le pin à un stress hydrique sévère, le rendant vulnérable aux infections et aux attaques d'insectes. Une taille effectuée dans ces conditions extrêmes compromet la capacité de l'arbre à cicatriser efficacement et peut entraîner un dépérissement progressif. Il est donc essentiel de choisir des journées clémentes, sans gel ni chaleur excessive, pour réaliser les opérations d'élagage. Cette approche respectueuse du cycle végétatif garantit la pérennité de l'arbre et préserve son rôle écologique et esthétique dans l'espace urbain.

Réglementation et contraintes spécifiques en milieu urbain

Les normes municipales et distances légales à respecter

En zone urbaine, l'élagage ne répond pas seulement à des impératifs biologiques, mais aussi à un cadre juridique strict. Le Code civil impose des distances minimales de plantation par rapport à la limite de propriété : un arbre dont la hauteur dépasse deux mètres doit être planté à au moins deux mètres de la limite séparative, tandis qu'un arbre de hauteur inférieure peut se situer à cinquante centimètres. Ces distances visent à prévenir les conflits de voisinage et à garantir la sécurité des infrastructures. En cas de non-respect de ces règles, le voisin peut exiger l'arrachage ou la réduction de la plantation, sauf en cas de titre autorisant la proximité, de destination du père de famille ou de prescription trentenaire. Par ailleurs, certaines municipalités édictent des règlements locaux spécifiques qui peuvent imposer des obligations supplémentaires en matière d'entretien et d'élagage, notamment à proximité de la voie publique ou des lignes électriques. Il est donc indispensable de se renseigner auprès de sa mairie avant toute intervention.

En zone urbaine, l'élagage ne répond pas seulement à des impératifs biologiques, mais aussi à un cadre juridique strict. Le Code civil impose des distances minimales de plantation par rapport à la limite de propriété : un arbre dont la hauteur dépasse deux mètres doit être planté à au moins deux mètres de la limite séparative, tandis qu'un arbre de hauteur inférieure peut se situer à cinquante centimètres. Ces distances visent à prévenir les conflits de voisinage et à garantir la sécurité des infrastructures. En cas de non-respect de ces règles, le voisin peut exiger l'arrachage ou la réduction de la plantation, sauf en cas de titre autorisant la proximité, de destination du père de famille ou de prescription trentenaire. Par ailleurs, certaines municipalités édictent des règlements locaux spécifiques qui peuvent imposer des obligations supplémentaires en matière d'entretien et d'élagage, notamment à proximité de la voie publique ou des lignes électriques. Il est donc indispensable de se renseigner auprès de sa mairie avant toute intervention.

Protection de la faune : vérification des périodes de nidification

Au-delà des considérations techniques et juridiques, l'élagage doit impérativement prendre en compte la protection de la faune locale. Entre le quinze mars et le trente et un août, les oiseaux nichent et élèvent leurs petits dans les arbres, ce qui rend toute intervention particulièrement délicate. La destruction de nids d'espèces protégées peut entraîner des sanctions sévères, allant jusqu'à cent cinquante mille euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Pour les agriculteurs bénéficiant de la Politique Agricole Commune, la taille est formellement interdite entre le premier avril et le trente et un juillet. Avant de procéder à l'élagage, il est donc crucial de vérifier l'absence de nidification en inspectant minutieusement la ramure. Cette précaution permet de préserver la biodiversité et de respecter les cycles naturels, tout en évitant des poursuites judiciaires coûteuses. Un élagage responsable s'inscrit dans une démarche de cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature.

Adapter l'élagage selon l'espèce et l'objectif recherché

Taille d'entretien versus taille sanitaire : deux approches distinctes

L'élagage ne se réduit pas à une opération uniforme. Selon l'objectif visé, on distingue principalement la taille d'entretien et la taille sanitaire. La première vise à structurer l'arbre, à contrôler son développement et à améliorer son esthétique en éliminant les branches qui encombrent la ramure ou qui présentent un risque pour les habitations et les câbles électriques. Cette intervention, généralement légère, se réalise tous les trois à cinq ans et permet de maintenir l'arbre dans des proportions adaptées à son environnement urbain. La taille sanitaire, quant à elle, consiste à retirer les branches mortes, malades ou cassées afin de prévenir la propagation de maladies et de réduire le risque de chute. Cette opération peut être effectuée à tout moment de l'année dès lors qu'un danger est identifié, bien qu'il soit préférable de respecter les périodes favorables pour limiter le stress de l'arbre. Quelle que soit l'approche choisie, il est recommandé de ne jamais supprimer plus de vingt pour cent de la ramure en une seule fois, afin de ne pas affaiblir l'arbre.

Surveiller la santé de l'arbre après intervention

Une fois l'élagage réalisé, le suivi de l'arbre demeure essentiel pour s'assurer de sa bonne récupération. Il convient d'observer régulièrement l'apparition de signes de faiblesse, tels que des écoulements de résine anormaux, des taches sur l'écorce ou un feuillage clairsemé. Dans les zones exposées au vent ou en milieu urbain dense, un contrôle régulier permet de détecter rapidement d'éventuels problèmes et d'y remédier avant qu'ils ne compromettent la stabilité de l'arbre. Faire appel à un professionnel qualifié, tel qu'un arboriste-grimpeur certifié, garantit non seulement la sécurité de l'intervention, mais aussi le respect des techniques de coupe adaptées à chaque essence. Un diagnostic arboricole préalable peut également identifier les solutions les plus appropriées pour maintenir l'arbre en bonne santé sur le long terme. En prenant soin de ses pins de manière éclairée et responsable, chaque propriétaire contribue à la préservation du patrimoine végétal urbain et à la qualité de vie dans nos villes.